Et moi qui pensais avoir le swag avec mon verlan tout rapiécé ! Je me suis foutu grave la tehon récemment, en allant demander à la fille d’un pote ce qu’elle voulait dire, dans son post Facebook, par « j’ai le seum », passant définitivement ainsi dans le clan des bolos [1]… Bon, l’argot a bien évolué, même si certaines expressions issues du verlan perdurent, et il est urgent que je fasse une màj 3.0, si je veux au moins pouvoir comprendre les prochaines productions relevant de la culture pop’. Il est vrai que le verlan, usité depuis des lustres et vulgarisé, entre autres, par Renaud, c’est maintenant un truc de bobo, et même de mémé, vu que « zarbi » est accepté au Scrabble (16 points). Donc il faut bien moderniser si l’on veut rester incompréhensible… Bien qu’elles existassent — un petit gargarisme au subjonctif ne faisant jamais de mal après tout ça — déjà de mon temps, les locutions étrangères se sont apparemment multipliées dans le vocabulaire des plus jeunes, qu’elles soient issues de l’arabe, de l’anglais ou de langues africaines, avec d’ailleurs parfois un certain charme passé dont bien peu se souviennent. Ainsi les lascars recyclent le terme persan laškar [2] mais, étymologiquement, mon préféré est le « swag », qui signifie le style, surtout vestimentaire, et plus généralement une manière d’être et un charisme, tendance bling-bling (expression déjà vieillotte), dont l’origine est à trouver en 1595 chez Shakespeare, où l’on peut lire « swaggering », au sens de « fanfaronner » [3].

La BD a su expérimenter les jeux linguistiques de mille façons, par exemple le scénariste Yann qui, tout au long de la série Les Exploits d’Odilon Verjus — que nous évoquions déjà la semaine dernière — fait des langues et manières de parler des éléments centraux de ses histoires. Ainsi dans le second tome, Pigalle (dessin de Verron, Le Lombard, 1997), le louchébem ou la « langue verte », omniprésents dans les dialogues, contribuent à poser le décor du Paris de la fin des années 20, tandis que l’argot bruxellois de l’entre-deux-guerres constitue tout le sel de son diptyque des aventures de Spirou, La femme léopard et Le maître des hosties noires (dessin Schwartz, Dupuis, 2014-2017).

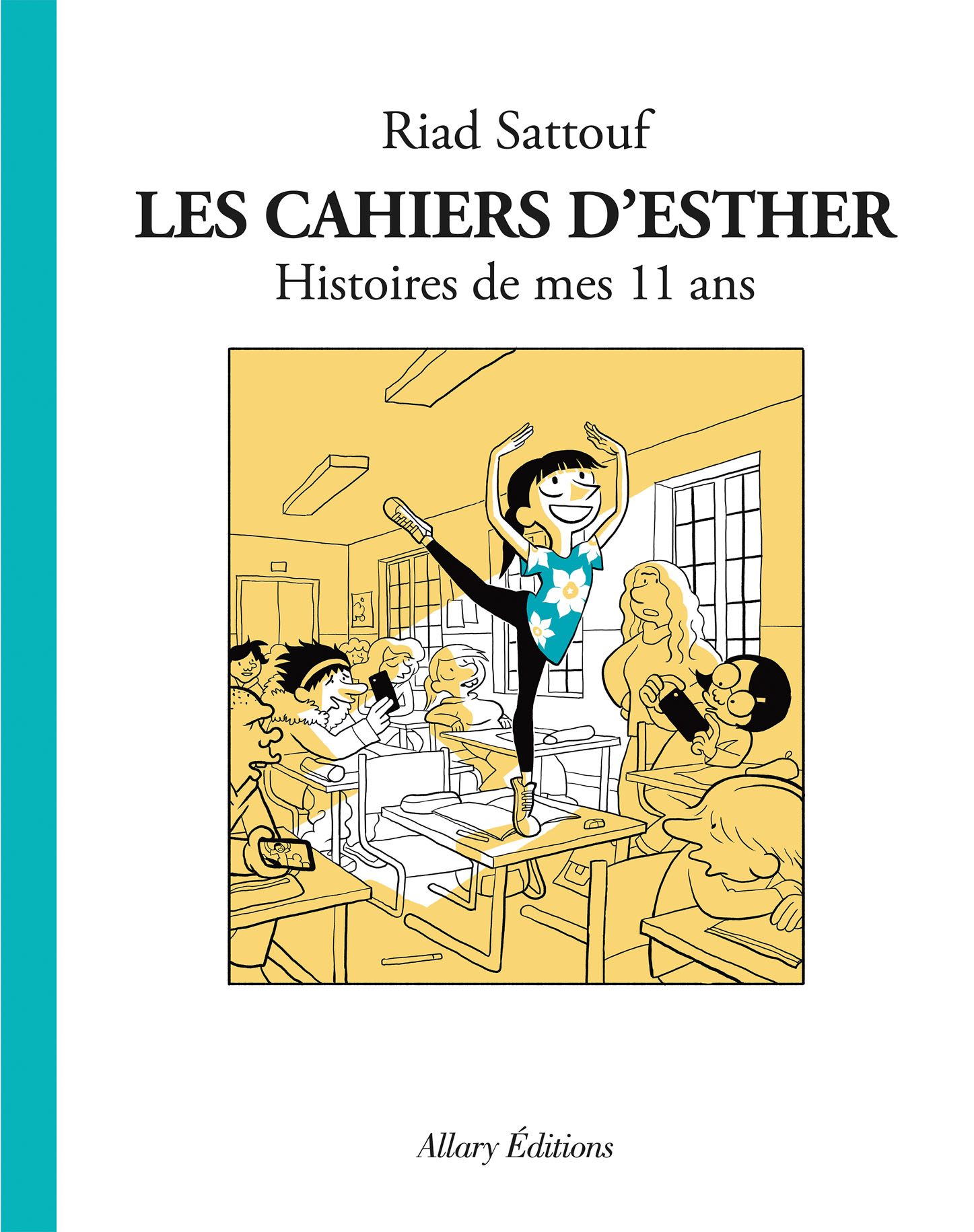

Dans nombre de ses œuvres, Riad Sattouf a cherché lui aussi à restituer le langage de cette jeunesse et la manière dont les mots ou les discussions expriment leur rapport à la vie. Publiés tout d’abord en épisodes dans L’Obs, Les Cahiers d’Esther (Allary Éditions, 2016-2017) en sont à leur second volume, Histoires de mes 11 ans. L’auteur y suit la fille d’un couple d’amis, qu’il nomme Esther pour préserver son anonymat, l’écoutant régulièrement faire le récit de sa vie, qu’elle soit scolaire ou familiale, ce qui donne l’occasion de découvrir une vision de l’existence au travers des yeux d’une petite fille à présent en CM2. L’intérêt de Riad Sattouf pour la jeunesse n’est pas une nouveauté, traitant ce thème de manière fictionnelle en BD dans Les Pauvres aventures de Jérémie (3 tomes, Dargaud, 2003-2005) ou au cinéma avec son film Les beaux gosses (2009). Il explore aussi sa propre enfance, en Syrie ou en Libye, dans des récits autobiographiques comme Ma circoncision (Bréal jeunesse, 2004) ou la série toujours en cours l’Arabe du futur (3 tomes, Allary Éditions, 2014-2016). Très différentes sont les histoires rassemblées dans La Vie secrète des jeunes (3 tomes, L’Association, 2007-2012), publiées d’abord chaque semaine dans Charlie Hebdo, où il s’agissait cette fois de mettre en image des conversations volées à la terrasse de cafés ou lors de trajets de métro, présentant une vision en coupe de la société française — pas nécessairement toujours « jeune » d’ailleurs — qui pourrait relever d’une microsociologie de terrain. Car cette accumulation de conversations, souvent ubuesques, permet de dépeindre les comportements, frustrations, peurs ou rêves des individus, à partir de leur expression brute dans des échanges anodins. Ceux-ci sont pourtant profondément révélateurs du climat social qui est le nôtre, bien que l’auteur ne procède à aucune analyse ou commentaire personnel et, si certains dialogues sont amusants, d’autres sont parfois assez glaçants. C’est à nouveau cette « microsociologie » qui est à l’œuvre dans Retour au collège (Hachette Littératures, 2005), dont le propos est très proche de ce que l’on retrouve dans les récits d’Esther. Dans les deux cas, l’objet principal est de l’ordre du discours, car il s’agit en premier lieu de rendre compte de la manière dont ces enfants parlent du monde qui les entoure, et de comprendre les ressorts de cette socialisation fondamentale qui est celle de la petite école.

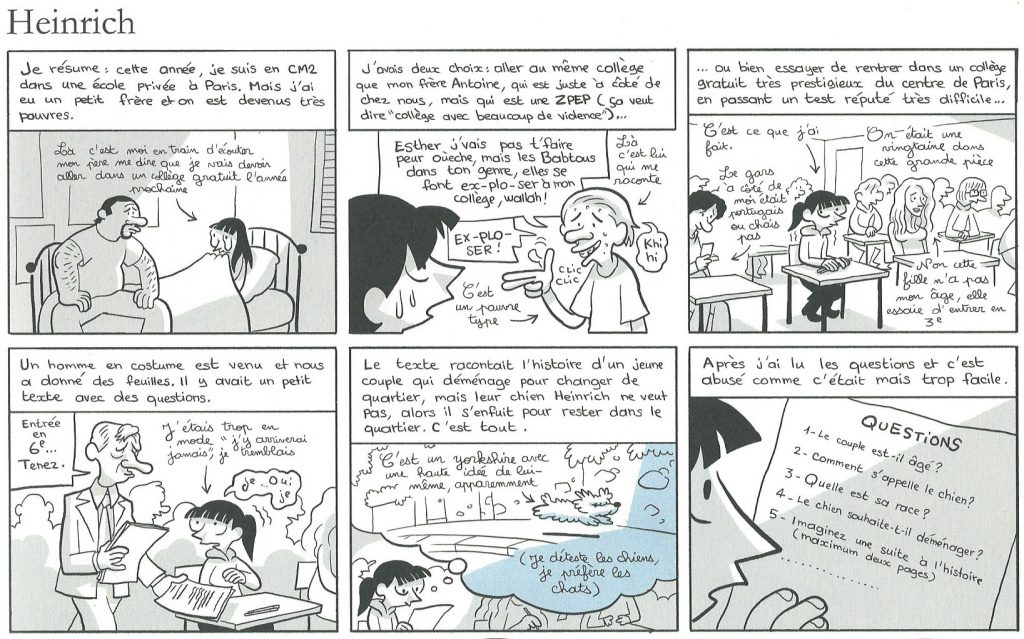

Cela est particulièrement sensible dans Les carnets d’Esther, qui associent deux grandes formes de la BD : l’« histoire en images », dans lequel les vignettes dessinées sont accompagnées d’un récitatif à la manière d’une « voix off », et la « bande dessinée » proprement dite et ses fameuses bulles de dialogue, qui permettent de donner vie et dynamisme à chaque histoire. Le récitatif correspond ici à ce qu’Esther raconte de sa vie à l’école, de sa fascination pour son père ou encore de ses relations avec son frère Antoine, présenté dans la quatrième de couverture des Histoires de mes 11 ans comme « la racaille qui veut devenir rappeur (ultra-con) ». Ce récitatif et les bulles marquent bien la scission linguistique qui distingue les adultes des plus jeunes, les approximations de ces derniers trahissant aussi des choses entendues, mais qui n’ont pas été véritablement conceptualisées. Ainsi, sa copine Cassandre lui dit que, si elle trouve les garçons si nuls, c’est qu’elle est peut-être « cuine », « un gros mot pour dire “femme homosexuelle“ », et Esther affirme que son frère est en « ZPEP », qui veut dire « collège avec beaucoup de violence ». Si le langage des enfants copie parfois approximativement celui des adultes, l’inverse est aussi vrai et Esther est surprise d’entendre une amie – homosexuelle – de son père dire « Allô ouèche bien ? », « alors qu’elle a 40 ans ! ». Deux mondes, deux langues…

Esther change entre les deux premiers opus, ce qui est normal entre 10 et 11 ans, et le second tome est l’occasion de la voir lire le premier, qu’on lui a offert, qu’elle trouve « assez vrai ». Elle souligne pourtant des inexactitudes, car « l’amoureux de la gare, il m’a embrassée sur la joue, pas sur la bouche » et, comme elle le note après qu’un journaliste soit venu l’interviewer, « “Raiponce“ de Disney, c’est plus mon film préféré. Merci », contrairement à ce qu’elle affirmait à 10 ans. Chaque planche constitue une tranche isolée de la vie d’Esther, traitant des grands thèmes qui font partie des préoccupations d’elle ou de ses amies, comme l’amour, Dieu, le rap ou tout ce qui a trait à l’école. Ces réflexions, tour à tour drôles et touchantes, permettent de porter un éclairage différent sur le monde, perçu au travers de la vision que peut en avoir une petite fille de CM2 sans que l’auteur ne cherche à intervenir, considérant qu’il fait là « une sorte de documentaire animalier. Elle vit devant moi et elle ne tient pas compte de ce que je peux faire » [4]. Cette tentative de neutralité de l’observateur, caractéristique de l’anthropologie ou de l’ethnologie, conduit parfois à donner l’impression bizarre que l’on assiste en spectateur aux comportements d’une tribu étrange, évoluant selon des rituels sociaux bien réglés. Ceux-ci miment ceux de la société des adultes, avec des structures hiérarchiques comme la tripartition des groupes de la classe entre les « petits », les « moyens » et les « grands-racailles », ou le rapport entre les CM2 qui doivent se choisir un « chouchou » parmi les CP, ceux-ci étant « tout petits » et ayant « très peur de tout », surtout de la violence des garçons plus grands. L’élection des délégués est aussi l’occasion de découvrir les promesses politiques (pizza quatre fois par semaine à la cantine, cage de but avec filet, don de cartes Yu-Gi-Oh ! [5], etc.), et le fait qu’elles ne sont pas toujours tenues… Comme les parents d’Esther ne la laissent pas regarder les journaux télévisés et tout ce qui pourrait la traumatiser, sa connaissance de l’actualité est déformée par les récits de la cour de récré, les attentats provoquant notamment de grandes interrogations sur les motivations des terroristes, tout le monde se mettant ensuite à lancer de véritables légendes urbaines, évoquant des gens proches qui auraient eu la vie sauve grâce à leur Smartphone, qui aurait arrêté les balles…

Cette tribu singulière a donc un langage qui lui est propre sans être totalement homogène, les petits ou les timides ne parlant pas comme les « grands-racailles », qui multiplient les « ouèche » à tout propos, les « wallah » ou des formules comme celle d’Antoine : « Azy, mais va niquer la chatte à ta mamy gros ». Bien qu’il cherche à restituer, surtout dans les bulles, la manière de s’exprimer des élèves du primaire, Riad Satouff semble édulcorer quelque peu le langage réel, comme le lui fait remarquer Esther : « je dois quand même dire que moi dans la vraie vie je surveille beaucoup moins mon langage que le personnage de la BD et je dis beaucoup plus de gros mots, par exemple je m’en bats les couilles, je le dis beaucoup » [6]. Sans doute parce qu’Esther (ou Riad ?) semble elle-même gênée parfois par ce langage, allant même jusqu’à dire « pardon pour ces grossièretés mais c’est le monde réel de ma vie ». Peut-être aussi pour que les lecteurs plus âgés ne soient pas trop perdus dans cet argot qu’ils ne maîtrisent pas, dans lequel les gros mots n’ont plus une fonction seulement insultante, constituant plutôt un système de codage linguistique marquant l’appartenance à un groupe [7].

La plongée dans l’univers d’Esther est également l’occasion pour Riad Sattouf de mettre en regard sa propre expérience de l’enfance, découvrant que « dans une école un peu privilégiée du centre de Paris ou dans une école syrienne dans les années 1980, les systèmes des individus entre eux sont régis de la même manière par le patriarcat. Les garçons jouent au foot entre garçons sans parler aux filles, et les filles sont dans leur coin et détestent les garçons ». Bien qu’il affirme s’interdire de parler de la « jeunesse » comme si elle formait un tout homogène, se contentant de décrire l’expérience propre d’Esther ou la sienne, chaque nouvelle BD de Riad Sattouf constitue une touche différente qui, venant s’ajouter aux précédentes, conduit progressivement à une véritable peinture sociale de la jeunesse en général et de l’enfance en particulier.

0 commentaires