Une sœur et son frère, libérés par leur père d’un camp de redressement où on leur inculquait « La Langue », lui échappent et fuient à travers l’immense forêt peuplée de symboles et de personnages aussi grotesques qu’inquiétants. Munis d’un atlas de l’Europe de 1939, ces deux enfants de conte tentent de trouver le chemin qui les fera entrer sur la carte pour rejoindre Brême tandis que leur père et les autorités sont à leurs trousses. Mais ils sont derrière la frontière, en Biélorussie, ce pays pris en étau entre l’Europe et le monde russe, ce pays sans cesse meurtri, très durement touché par la Seconde Guerre mondiale puis par la dictature, et tiraillé aujourd’hui autour de débats linguistiques qui sont autant de débats politiques. La langue est non seulement le thème central du roman, mais un personnage à part entière des Enfants d’Alendrier, qui puise dans l’histoire littéraire comme dans toutes les ressources des langues pour rendre compte poétiquement de l’état d’un pays et d’un peuple. Épris de Joyce et de Nabokov, l’écrivain Alhierd Bacharevič tisse un roman magnifique d’une très grande densité littéraire.

Rencontre avec l’une des deux traductrices de ce premier roman traduit du biélorussien en français, Alena Lapatniova qui, avec Virginie Symaniec, a relevé brillamment le défi lancé par un texte « impossible à traduire ».

La Biélorussie est peu ou mal connue en France : pays de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, du régime autoritaire d’Alexandre Loukachenko proche de Vladimir Poutine, dernier État en Europe à pratiquer la peine de mort, c’est aussi le pays de Svetlana Alexievitch, prix Nobel de littérature. Quelles sont les conditions de travail pour les écrivains biélorussiens ? Est-il possible d’écrire et de publier librement en Biélorussie aujourd’hui ?

En Biélorussie, il y a des écrivains qui sont proches du pouvoir ou qui du moins l’acceptent, comme auparavant il y avait des écrivains proches de l’Union soviétique. Mais il y a surtout les autres, comme Alhierd Bacharevič, qui produisent une réflexion sur le monde, sur la Biélorussie passée et présente, qui ont construit leur système de survie. Ces auteurs sont publiés par des éditeurs libres dont certains sont soutenus par l’Occident. Il y a donc une vie intellectuelle parallèle, des auteurs qui écrivent et publient mais qui ne sont distribués que dans des librairies indépendantes où les livres coûtent très cher. Ces cercles intellectuels sont restreints, et la grande partie de la population en ignore l’existence. Les Biélorussiens ont vécu l’Union soviétique, maintenant ils vivent sous un régime très autoritaire : ils savent comment exister dans un tel monde et c’est très difficile de s’extraire de ce mode de fonctionnement. Mais ça commence à bouger : les nouveaux cafés, les lieux d’exposition tenus par des artistes indépendants attirent les jeunes qui n’ont connu que le pouvoir de Loukachenko et ont envie d’autre chose.

Comment est né le projet de traduire Les Enfants d’Alendrier d’Alhierd Bacharevič ?

Virginie Symaniec connaît Aleksei Andreev, écrivain et photographe biélorussien, qui a créé la revue artistique Monologue. Ensemble, nous avons organisé une exposition de ses travaux à Paris en 2007 et en 2014 nous sommes devenues proches de la rédaction de cette revue qui sort un très beau numéro par an. C’est par Aleksei que nous avons découvert le travail d’Alhierd Bacharevič. J’ai lu ses textes et commencé à traduire ses nouvelles. Mais c’est Bacharevič lui-même qui a choisi pour la traduction ce roman, Les Enfants d’Alendrier, qu’il venait de publier, et auquel il tenait particulièrement. Ses traducteurs habituels lui avaient assuré qu’il était impossible à traduire. Bien sûr, ça m’a immédiatement intéressée. Nous avons pu le faire venir en résidence d’écrivain au Centre international des Récollets à Paris pour commencer à travailler ensemble sur cette traduction, qui a pris un an.

Virginie Symaniec connaît Aleksei Andreev, écrivain et photographe biélorussien, qui a créé la revue artistique Monologue. Ensemble, nous avons organisé une exposition de ses travaux à Paris en 2007 et en 2014 nous sommes devenues proches de la rédaction de cette revue qui sort un très beau numéro par an. C’est par Aleksei que nous avons découvert le travail d’Alhierd Bacharevič. J’ai lu ses textes et commencé à traduire ses nouvelles. Mais c’est Bacharevič lui-même qui a choisi pour la traduction ce roman, Les Enfants d’Alendrier, qu’il venait de publier, et auquel il tenait particulièrement. Ses traducteurs habituels lui avaient assuré qu’il était impossible à traduire. Bien sûr, ça m’a immédiatement intéressée. Nous avons pu le faire venir en résidence d’écrivain au Centre international des Récollets à Paris pour commencer à travailler ensemble sur cette traduction, qui a pris un an.

La question de la langue est centrale dans le roman, comme elle l’est aussi dans le pays. Quels sont les enjeux de cette problématique de la langue en Biélorussie ?

Ce territoire a été sans cesse envahi, par les Polonais, par les Russes, et bien sûr les Allemands. En Biélorussie avant-guerre, la population juive était majoritaire dans toutes les grandes villes du pays. Les Russes ont voulu imposer la russification, mais dans ce pays plusieurs langues ont toujours coexisté et les habitants ont toujours pratiqué des langues différentes selon les situations. À une époque, on pouvait, par exemple, parler le ruthène, écrire en polonais, prier en slavon et parler encore quelques mots de yiddish avec les commerçants juifs dans les villages. Plus tard, le russe a commencé à dominer dans l’administration. À la maison, on parlait « la langue de la maison » qu’on ne savait pas très bien nommer. Pendant l’Union soviétique, pour pouvoir occuper un poste il fallait parler russe, à l’université tous les cours étaient en russe, mais les grands-parents continuaient à parler plusieurs langues. Avec l’indépendance en 1991, le milieu des intellectuels nationalistes a revendiqué le fait de parler le biélorussien et de défendre la culture biélorussienne comme un acte politique de résistance. D’un coup, on a entendu des gens parler biélorussien, ce qui faisait bizarre au début, et ils sont aujourd’hui de plus en plus nombreux à le parler. Ils apprennent par eux-mêmes, mais chacun parle son biélorussien car différents standards existent et se côtoient. Les uns et les autres sont allés chercher des mots dans leur région, là où la langue a survécu, dans le village des grands-parents. Dans les années 1990, nous avons eu ce rêve de passer complètement au biélorussien, comme en Ukraine on parle ukrainien. Mais le russe a continué à dominer, les russophones considéraient les autres comme des fous ou comme des ploucs. Parmi les Biélorussiens, certains sont devenus de plus en plus nationalistes. Pour Loukachenko, tout ce qui est biélorussien relève de l’opposition politique, alors il réprime, il freine le développement de cette langue, et il est aidé en cela par la propagande russe toujours très forte. Une grande partie de la population rurale parle ce mélange de russe et de biélorussien qu’on appelle trassianka, et qu’utilise aussi Loukachenko pour « faire peuple » et proche des travailleurs.

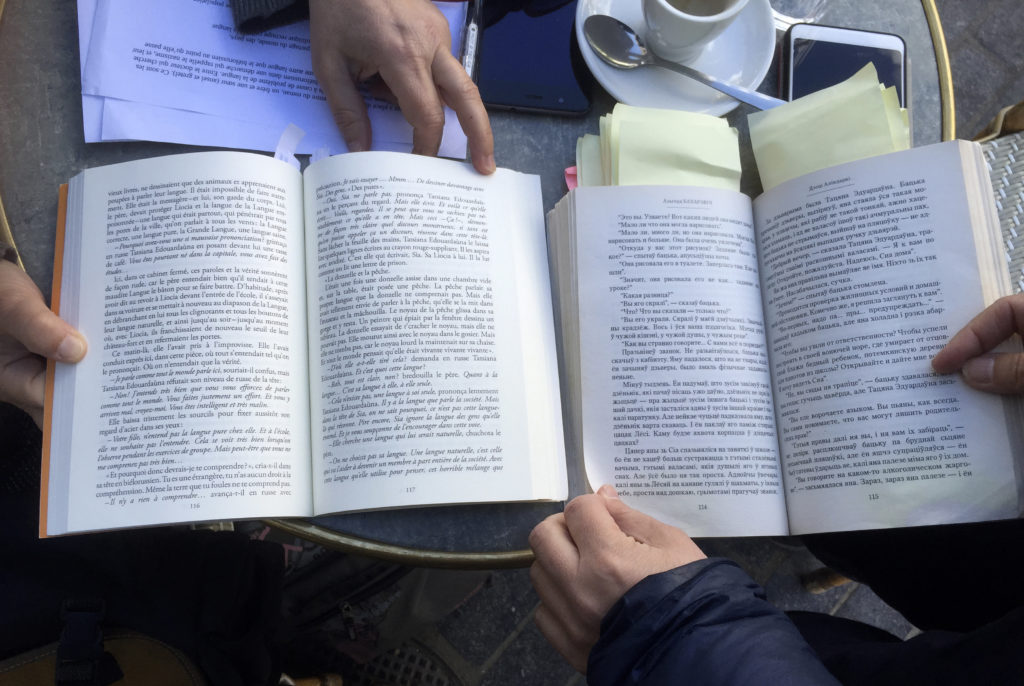

Les Enfants d’Alendrier joue, dans sa version originale, sur plusieurs langues, plusieurs niveaux de langue et plusieurs alphabets. Quelles langues sont en confrontation dans le roman ?

On retrouve les langues et les tensions de la Biélorussie. L’un des personnages, le docteur, parle un russe parfait. Le père des enfants parle le biélorussien littéraire. Mais tous les autres personnages utilisent ce mélange de langues, le trassianka, parfois tiré vers le russe, parfois tiré vers le biélorussien. Le docteur et le père recherchent tous les deux la pureté. Le problème est là, dans cette idée que portent ces deux personnages selon laquelle leur langue doit être pure et exclusive, l’autre ne doit pas exister.

Comment avez-vous réussi à traduire ce roman « impossible à traduire » ?

Virginie Symaniec et moi avons examiné différentes possibilités pour mettre en évidence les changements de langue. Nous ne voulions pas tomber dans la caricature, dans le procédé grossier. Dans le texte original, c’est fait d’une telle manière qu’il n’y a pas d’hétérogénéité. Le lecteur biélorussien passe d’une langue à l’autre de manière fluide. Il y a aussi les jeux sur les niveaux de langue, des jeux de mots, les expressions. Nous voulions donc trouver une solution naturelle, sans choc visuel. Finalement, dans le roman, le choc vient uniquement du russe, quand il est introduit brusquement. Nous avons donc décidé de mettre le russe en italique comme on le fait habituellement pour une langue étrangère. Ensuite nous avons traduit tout ce qui est mélange en insistant plus sur l’oralité que sur la notion de patois, même si pour les deux héros, tout ce qui ne relève pas de la pureté peut être assimilé à du patois. Il fallait également donner à sentir le rapport de domination politique qui traverse la question de la domination linguistique. C’est pourquoi déstructurer l’orthographe ou faire usage d’un franglais ou du globish phonétiques pouvaient parfois paraître pertinent.

Est-ce que c’est réducteur de traduire cette multiplicité de langues en une seule, le français ?

Mais il n’y a pas une seule langue, ou plutôt il y a différents langages. Chaque personnage parle son langage, et nous avons cherché la bonne manière de parler qui correspond à chacun. Moi je traduisais d’abord, puis j’envoyais le texte à Virginie avec un commentaire sur le personnage. Chaque personnage représente une manière d’être biélorussienne avec un langage propre à un statut social ou à une situation.

Certains noms de personnages sont traduits mais d’autres non. Qu’est-ce qui a motivé votre choix ?

Nous n’avons pas traduit les prénoms des enfants. Le prénom que se choisit la petite fille : Liocia, évoque à la fois l’idée de forêt et celui de destin. Quant au garçon son prénom Liochyk signifie pilote. Il aurait fallu trouver deux prénoms en français qui commencent pareil et contiennent cette polysémie, pour le coup ça n’a pas été possible. Le titre aussi a fait l’objet d’une discussion entre nous. Le titre originel Alindarka fait référence à la littérature biélorussienne : dans un poème célèbre d’un auteur du XIXe siècle sur le destin terrible du peuple biélorussien, un enfant naît alors qu’il fait froid et qu’il n’y a rien à manger. Sa mère demande à ce qu’il soit baptisé au plus vite. Une femme part chez le prêtre mais le pont est cassé, elle revient bredouille mais assure à la mère mourante que le prêtre a baptisé l’enfant en choisissant un prénom du calendrier. La mère entend mal et croit que son fils a été appelé Alendrier (Alindarka). Le garçon survit mais il ne lui arrive que des malheurs. Conserver le titre original avait l’avantage de faire couleur locale, mais le mot sonne féminin et il aurait égaré le lecteur sur une fausse piste. Virginie voulait aussi privilégier le principe de traduction sur celui de simple transcription. Nous avons alors pensé Liochyk et Liocia comme les enfants de cet Alendrier du poème puisque, eux aussi, symbolisent le peuple biélorussien.

On sait que la présence conjointe de nombreuses langues dans un même texte, la polysémie d’un mot en différentes langues est la grande difficulté qu’ont dû surmonter les traducteurs de l’Ulysse de Joyce. Peut-on dire que, dans ce roman, comme chez Joyce, ce désir de rassembler des langues diverses pour nourrir la création est doublé de l’intention de dénoncer l’erreur que commettent les partisans de la langue unique ?

Joyce est une référence importante pour Bacharevič. Au moment de l’indépendance de la Biélorussie, Bacharevič est étudiant à Minsk, à l’Institut Pédagogique qui se situe sur la place Lénine où se passent toutes les manifestations. Il a assisté à tout et a été très engagé. C’est le combat pour la pureté qu’il veut dénoncer. Entre le docteur qui cherche une origine physiologique au parler biélorussien considéré comme une maladie, dans une démarche qui rappelle les Mengele nazis, et le père de Liocia qui empêche sa fillette de parler une autre langue que le biélorussien au point qu’elle passe pour muette à l’école, au point qu’il l’étouffe, Alhierd parvient à transposer dans une fiction tous les critères qui définissent habituellement les affirmations massives de la linguistique nazie et la manière dont fonctionne la maltraitance des enfants via la question de la langue. Les Biélorussiens aimeraient avoir la liberté de parler les deux langues, mais aussi de les mélanger, parce que ça a toujours été comme ça et parce que c’est une richesse.

Alena Lapatniova

Propos recueillis par Juliette Keating

0 commentaires