Les éditions Hazan viennent de publier en version « compacte », l’ouvrage de l’historien de l’art Till-Holger Borchert consacré à Jérôme Bosch, dont Bois-le-Duc, ville natale du peintre et Madrid, qui conserve en son Prado tableaux et triptyques parmi les plus fameux, célébrèrent en 2016 le demi-millénaire. L’œuvre étant analysée, comme l’annonce le titre de la collection, « par le détail ».

Les éditions Hazan viennent de publier en version « compacte », l’ouvrage de l’historien de l’art Till-Holger Borchert consacré à Jérôme Bosch, dont Bois-le-Duc, ville natale du peintre et Madrid, qui conserve en son Prado tableaux et triptyques parmi les plus fameux, célébrèrent en 2016 le demi-millénaire. L’œuvre étant analysée, comme l’annonce le titre de la collection, « par le détail ».

Par le détail

Autrement dit en postulant que la partie nous éclaire sur le tout, que le moindre éclat de bois peint, la plus petite écharde couverte de couches pigmentées et vernissées, la parcelle d’un verso ouvert devenu recto nous en disent long. Nous savons aujourd’hui que le style, comme le diable, est dans les détails. Ou, comme disait déjà Nietzsche, « dans le détail. »

Sans nous noyer dans les considérations techniques ou les résultats d’analyses de nos jours facilitées par le scan, l’IRM et autres tests micro et macromoléculaires, Borchert nous livre le produit de ses recherches sur dix-neuf œuvres-phares vues par le petit bout de la lorgnette. Les moyens d’observation et de reproduction iconiques lui ont permis de nous dévoiler une série de gros plans ou d’inserts — en langage cinématographique — que le souvenir gardé des œuvres, dans leur dimension réelle et leur contexte muséal, ainsi que le travail d’imagination nous permettent de compléter.

Artiste novateur

L’auteur divise son étude en huit parties correspondant à autant de thèmes : le paysage, l’architecture, les visages, les grisailles, les visions du paradis et de l’enfer, la musique et le bruit, les chimères et grotesques, les quatre éléments.

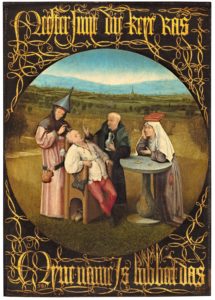

Spécialiste de peinture flamande, l’auteur considère bel et bien Bosch comme un novateur, validant en cela la réévaluation opérée par les surréalistes qui le considéraient comme un précurseur. Il lui attribue un rôle-clé dans l’évolution de la peinture de paysage de son temps. Les scènes infernales, devenues sa marque de fabrique, se situent généralement dans des ruines et des feux nocturnes. Le paysage, chez lui, n’est jamais une simple toile de fond décorative. La nature y est hostile, la faune comme la flore, inquiétantes. La composition est la notation précise d’une hallucination.

Ses architectures sont tout aussi minutieuses, qui tiennent une place importante dans ses peintures, au milieu des plantes et des animaux. Il s’inscrit dans une certaine tradition flamande, qu’on peut retrouver aussi bien dans la gravure que dans les récits de voyageurs, qui fait la part belle aux fantaisies exotiques. L’expressivité, pour ne pas dire l’expressionnisme, se manifeste dans les faces caricaturales des personnages qui hantent les lieux et les non lieux, par lesquels le peintre traduit des états d’âme, des caractères, des humeurs.

Ses architectures sont tout aussi minutieuses, qui tiennent une place importante dans ses peintures, au milieu des plantes et des animaux. Il s’inscrit dans une certaine tradition flamande, qu’on peut retrouver aussi bien dans la gravure que dans les récits de voyageurs, qui fait la part belle aux fantaisies exotiques. L’expressivité, pour ne pas dire l’expressionnisme, se manifeste dans les faces caricaturales des personnages qui hantent les lieux et les non lieux, par lesquels le peintre traduit des états d’âme, des caractères, des humeurs.

Le paradoxe du paradis boschien est que sa forme semble constamment contredire le message ou le contenu qui nous est transmis, fidèle à la vulgate du temps, à un catéchisme catholique qui ne sera contesté qu’un an après sa mort, avec l’amorce de la Réforme luthérienne. Selon Borchert, « son innovation réside dans la transformation de la terre en antichambre de l’enfer. » Plusieurs siècles avant Joyce, il introduit des signes musicaux dans le panneau infernal du Jardin des délices, des bribes d’une partition que certains musiciens contemporains ont déchiffrée et jouée.

Par ailleurs, le travail d’atelier étant ce qu’il fut, Till-Holger Borchert estime que l’œuvre du maître du « premier XVIe siècle » (limitée, d’après les experts, à vingt-et-un tableaux et à une vingtaine de dessins authentifiés qui nous sont parvenus) est une production de « style collectif cultivé par plusieurs membres de la famille dans divers ateliers ». En ce sens, Bosch serait un artiste conceptuel plutôt qu’un simple exécutant…

Nicolas Villodre

Arts plastiques

Till-Holger Borchert, Bosch par le détail, éditions Hazan (« compact »), février 2020, 320 pages, 19,95 €

0 commentaires