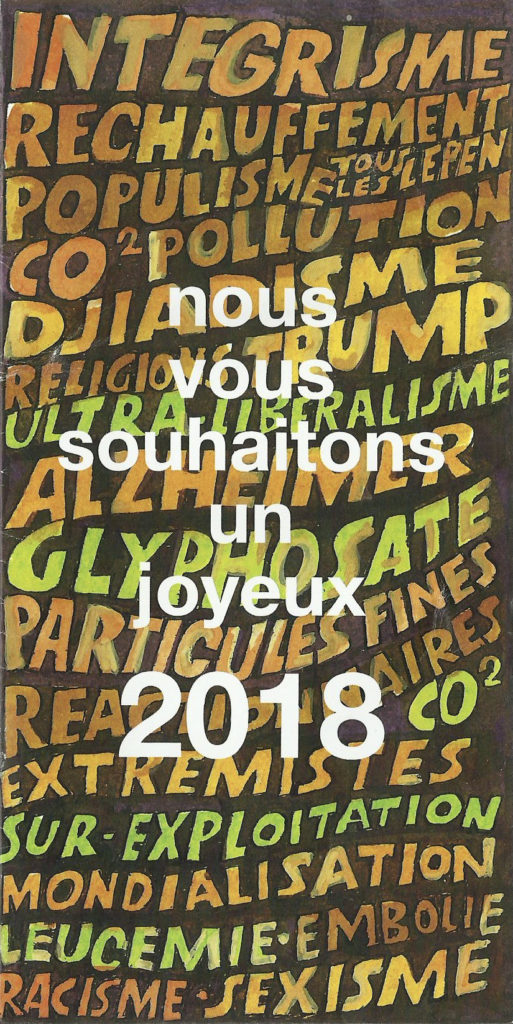

Des ordonnances littéraires destinées à des patients choisis en toute liberté et qui n’ont en commun que le fait de n’avoir rien demandé.

L’hôpital est dans un état…

Le service de médecine littéraire est intégralement dévasté.

Il y a eu un mois d’occupation et de grève, de cuissons de merguez non-stop sur le parvis, de prise en charge des urgences malgré tout, puis il y a eu une intervention « sans heurts et dans le calme » (dixit la direction) des forces de l’ordre pour déloger les activistes : portes enfoncées, meubles détruits à la hache, livres confisqués (« mais ce sont nos traitements ! », « Non, madame, ce sont des armes, on emporte »).

Un champ de bataille.

Ne pouvant accéder aux traitements les plus chers, gardés sous clef dans le labo du rez-de-chaussée, les représentants des forces de l’ordre ont, sans état d’âme, brisé à la hache les vitres des armoires sécurisées et emporté toutes nos Pléiades, toutes nos éditions originales, y compris les quelques incunables de ma collection personnelle que j’avais mis à la disposition de l’hôpital.

La direction a ensuite décrété une fermeture administrative jusqu’à nouvel ordre. Les patients, quel que soit leur état, ont été renvoyés chez eux, je préfère ne pas imaginer dans quel état nous les retrouverons plus tard. J’erre dans le service où j’ai eu l’autorisation de pénétrer malgré tout. Je suis seule avec les quelques plantes vertes que j’avais plantées au fil des ans, ou ce qu’il en reste, car les CRS n’ont visiblement pas la main verte et les gaz qu’ils balancent dans tous les sens en permanence ne conviennent pas plus aux plantes qu’aux humains.

De toute façon, tout le monde s’en fout, de mes plantes. Je suis la seule à les arroser, à les rempoter, à les soigner. Si j’ai accepté que le Dr R. diffuse jour et nuit des airs d’opéra dans les couloirs, ce n’est pas, comme elle a pu le croire, pour la sérénité des malades, mais pour celle de mes plantes. Elles aiment la musique. Et aujourd’hui, dans le silence déprimant des couloirs vides, je les regarde et je me désole.

Cette indifférence vis-à-vis du vert, de la part de ceux qui portent des uniformes bleu marine mais aussi, il faut bien le dire, de ceux et celles qui portent des blouses blanches, me contrarie. Vous n’avez pas lu le dernier numéro de la revue Critique (n°850, mars 2018) ? Joliment intitulé Révolution végétale (à l’heure où tous commémorent Mai 68, il fallait oser), la revue rend compte de tout un tas de publications récentes dont le propos est très clairement de nous « inciter à voir dans le ‘végétal’ beaucoup plus que ‘ce qui végète’ » : « Chaque fois que nous prenons congé des organismes à sang chaud pour nous plonger dans l’univers de la sève, des feuilles et des bourgeons, nous en revenons porteurs de nouvelles clés pour comprendre le monde animal ou reformuler des questions qu’il nous pose ».

Cette indifférence vis-à-vis du vert, de la part de ceux qui portent des uniformes bleu marine mais aussi, il faut bien le dire, de ceux et celles qui portent des blouses blanches, me contrarie. Vous n’avez pas lu le dernier numéro de la revue Critique (n°850, mars 2018) ? Joliment intitulé Révolution végétale (à l’heure où tous commémorent Mai 68, il fallait oser), la revue rend compte de tout un tas de publications récentes dont le propos est très clairement de nous « inciter à voir dans le ‘végétal’ beaucoup plus que ‘ce qui végète’ » : « Chaque fois que nous prenons congé des organismes à sang chaud pour nous plonger dans l’univers de la sève, des feuilles et des bourgeons, nous en revenons porteurs de nouvelles clés pour comprendre le monde animal ou reformuler des questions qu’il nous pose ».

De fait, la question ne peut être éludée : comment espérer s’occuper, voire soigner des humains (précision : Nadine Morano est humaine) en se foutant royalement et avec constance des plantes, des végétaux domestiques ou sauvages, du vert en général ?

Je vais obliger toute l’équipe du service de médecine littéraire à lire cette revue avant de reprendre le travail (même le Dr B., qui va râler, c’est sûr). Et en particulier l’article de Karine Prévot qui y figure : « Sommes-nous tous des lichens ? Une perspective végétale sur l’individu » où elle affirme sans ambages : « les végétaux bouleversent philosophiquement notre compréhension du concept d’individu » (précision : Macron est un individu). Elle précise : « Quand il s’agit de définir l’individualité biologique, les végétaux représentent de bons objets d’étude à partir desquels penser les constituants de l’individu » (précision : le sinistre de l’Intérieur, Collomb G., a des constituants d’individu). L’auteure s’attarde sur le cas des peupliers faux-trembles, explique en quoi ils doivent nous convaincre de « la nécessité de revoir les frontières spatiales de l’individu » (précision : même Jean-Vincent Placé a des frontières spatiales). Par ailleurs, depuis que j’ai lu ce qu’elle raconte sur le pissenlit, je ne peux plus entendre évoquer le parlement sans me figurer instantanément l’image d’un champ entier de ces petites fleurs. Lisez, vous comprendrez.

Ah parce que oui, lisez ce que l’on écrit sur les plantes, lisez le best-seller traduit en 32 langues, La Vie secrète des arbres, de Peter Wohlleben (Les Arènes, 2017, traduit par Corinne Tresca), lisez La Vie des plantes d’Emanuele Coccia (Rivages, 2016), lisez Être forêts. Habiter les territoires en lutte de Jean-Baptiste Vidalou (Zones, 2017).

Lisez, quoi, mais lisez vert, aussi [1].

Une dernière chose. Dans le roman de Julianne Pachico paru le 16 mai, Avec un peu de chance (Plon, traduit par Séverine Weiss), qui nous raconte en gros les vingt dernières années de la Colombie (autant dire d’ailleurs que ça bouscule un peu), il y a un personnage, un homme, un prof, retenu prisonnier dans la forêt « depuis cinq ans, huit mois, deux semaines et cinq jours », ce qui fait qu’il est dans un état disons critique. Mais le matin, il se lève, il ne se roule pas par terre en criant qu’il veut mourir, il avale la bouillie qu’on lui sert et essaie de continuer à vivre. Et vous savez pourquoi ? Parce que, imperturbablement, tous les jours, il s’assoit, relève la tête, sourit, puis fait cours. À qui ? Eh bien aux plantes, aux feuilles, aux branches, et aux quelques cailloux aussi présents là (le gars n’est pas sectaire). Et il tient.

Alors si, un matin, vous vous réveillez en un endroit qui vous paraît inhospitalier (la France d’aujourd’hui par exemple) et que vous avez du vague à l’âme, n’oubliez pas : les plantes sont là, à portée de main et d’arrosoir, qui, peut-être, un jour, allez savoir, pourraient vous sauver la vie.

Tous des lichens ?

Nathalie Peyrebonne

Ordonnances littéraires

[1] Mais pas les livres de Nicolas Hulot, n’est-ce-pas, je veux parler, j’espère que c’est clair, des livres traitant de la question végétale, et dans une optique intelligente.

0 commentaires