Des ordonnances littéraires destinées à des patients choisis en toute liberté et qui n’ont en commun que le fait de n’avoir rien demandé.

La voilà venue, cette terrible période communément appelée « novembre-décembre ». Celle où le climat fait des siennes, oscillant entre premiers frimas et douceur inquiétante, n’en déplaise à Trump. Celle où la vie ne se décline plus qu’en noir et gris, et le jaune n’y change rien. Celle qui est rythmée par des jours qui tardent à se lever et par une nuit qui fait du zèle, nous poussant, comme l’exprime la sapience populaire, à une vigilance accrue pour ne pas nous « retrouver à l’apéro à 17h ». Celle où les épidémies annonciatrices de l’hiver encombrent les couloirs de la clinique.

Une de ces maussades journées, je me trouvais en salle de repos avec le Dr. P et le Dr. R car, contre toute logique de continuité des soins, nous avions décidé par esprit de convivialité de prendre nos pauses conjointement. Nous dégustions des Gillardeau arrosées de Muscadet, on ne va pas se laisser abattre, après tout, il faut bien trouver un avantage aux mois en « bre ». Il était 18h30, autant dire qu’il faisait nuit noire dehors. Alors que nous devisions sur la possibilité d’inscrire à la liste des crimes contre l’humanité la suite annoncée de Mary Poppins, une silhouette apparut ex nihilo au milieu de nos agapes.

– Mais enfin, ça ne se fait pas d’apparaître comme ça, on ne vous a pas appris la politesse la plus élémentaire ?, s’exclama le Dr. P.

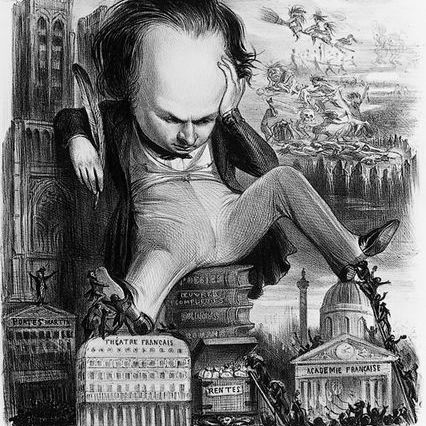

– Je crois que c’est Jupiter, je reconnais ce nez crochu et ces petits yeux vicieux. Il est juste un peu fatigué, avec ce qu’il endure…, susurra le Dr. R.

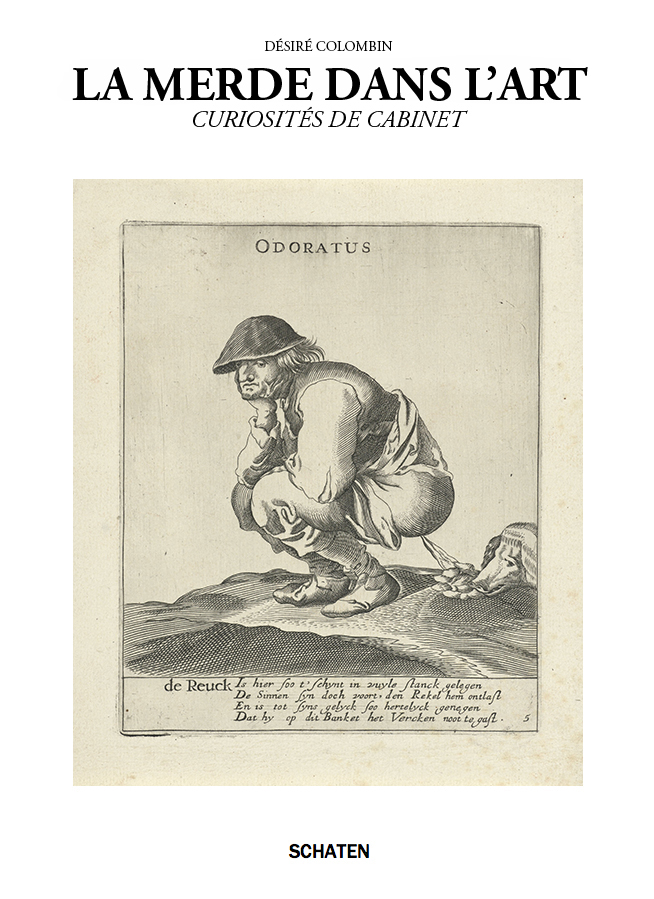

La silhouette, qui avait effectivement un nez aquilin, un regard perçant mais également des protubérances auriculaires démesurées, ne cilla pas. Elle était noire et blanche, et affichait une mine à faire passer Barbara pour Annie Cordy. Sa présence était à la fois glaciale et glaçante, si bien, que, prenant mon courage à deux pieds, je fis deux pas en arrière pour me retrancher derrière le Dr P. que j’estimais plus à même de riposter, sans toutefois quitter des yeux cette fantomatique apparition. Après quelques secondes, je me repris, m’avançai à pas hésitants et me mis à examiner attentivement ce curieux visage figé.

– Mais, c’est vous, Monsieur Orlock !

À ces mots, notre patient s’assit, toujours aussi impassible par ailleurs. Il se mit à nous tendre des affiches format A5 sur fond noir sur lesquelles étaient écrit des textes en blanc ornés de fioritures :

– Nosferatu, je préfère. Je viens de la Transylvanie de 1838. Depuis quelques temps, je ne me sens pas bien dans l’Au-delà.

Nous nous assîmes en face de lui.

– Que vous arrive-t-il ?, lui demandai-je.

– Je ne peux pas parler, je suis en noir et blanc, je ne supporterais plus mon reflet dans le miroir si je pouvais le voir. J’ai perdu mon seul amour à l’instant où je pensais l’avoir pour l’éternité, Oh Ellen, ma belle Ellen ! Je n’ai plus goût à rien, même au sang ou à la peste. Et entre nous, je me traîne une réputation de monstre sanguinaire – à moitié légitime j’en conviendrais aisément – dont j’aimerais néanmoins me débarrasser pour de bon.

Le diagnostic était presque trop aisé pour des praticiennes de notre trempe. Monsieur Nosferatu, vous souffrez de sinistrose ! C’est une maladie chronique, mais ça se soigne.

Je me proposai de prendre le premier tour thérapeutique car je venais de recevoir le traitement littéraire d’un pharmacien que j’apprécie tout particulièrement et qui s’essayait à une molécule nouvelle pour lui : Le Discours, de Fabrice Caro (Gallimard, 2018).

Je me proposai de prendre le premier tour thérapeutique car je venais de recevoir le traitement littéraire d’un pharmacien que j’apprécie tout particulièrement et qui s’essayait à une molécule nouvelle pour lui : Le Discours, de Fabrice Caro (Gallimard, 2018).

Un homme ni jeune ni vieux dîne chez ses parents avec sa sœur et son futur beau-frère ; lui, en rupture amoureuse, est « celui qui ne vient pas par deux […], une moitié d’entité, […] un impair », comme notre patient du jour, finalement. Au milieu de ce repas extraordinaire de banalité, on lui demande de faire un discours pour sa sœur le jour du mariage à venir. L’anti-héros, dont notre pharmacien a le secret, oscille en conséquence toute la soirée entre le passé, notamment celui de sa dernière histoire d’amour à laquelle le relie l’attente d’une réponse à un SMS, et le futur, projeté dans ce discours qui « va tellement [le] stresser et cristalliser à lui seul toute [son] angoisse qu’il va détourner [son] attention de tout ce qui [le] tétanise habituellement dans une cérémonie de mariage, à savoir : tout. »

Ce traitement me semblait donc tout indiqué pour traiter tous les symptômes du patient. D’une part, je pensais qu’il pourrait se dérider un tant soit peu tant la pharmacopée peut provoquer des spasmes de rire.

– En outre, Monsieur Nosferatu, vous constaterez qu’il peut être tout aussi pesant d’être contraint à la parole qu’au silence. Vous réjouiriez-vous, vous, de faire un discours au Congrès annuel des Vampires, qui se tient en ce moment même à Buenos Aires ?

Aucune réaction.

J’attaquai sous un autre angle.

– Vous vous considérez maudit ? Le médicament ci-prescrit vous fera relativiser votre état. Car que dire des vrais maudits ? Celui qui, par exemple, sur une boîte de 54 chocolats, tombe sur « le chocolat avec ce truc blanc immonde à l’intérieur ».

Aucune réaction.

– Votre phobie du soleil, cet astre qui a causé votre perte il y a 180 ans ? Vous serez immunisé par le virus vivant de la phobie de la mère de notre protagoniste, « tout aussi tordue : elle tient toujours à faire le ménage de fond en comble quand [ses parents] s’absentent pour quelques jours, voire seulement quelques heures, au cas où un cambrioleur entrerait par effraction en leur absence et trouverait la maison en désordre. »

Aucune réaction.

– Votre postérité, Monsieur Nosferatu, votre réputation ? Vous êtes une créature filmique, pourquoi ne pas songer à intégrer un blockbuster hollywoodien sur la chenille – non, pas la larve, la danse, figure imposée des mariages. Ce film serait « l’histoire d’une immense chaîne de gens heureux et ivres qui se déploierait dans Manhattan, à travers les rues, et qui absorberait tout le monde pour enfler enfler enfler, enfler sans fin, et elle dévasterait tout sur son passage et les gens auraient beau courir, hurler se cacher sous les porches, au fond des ruelles, rien n’y ferait, la chenille les engloutirait et continuerait d’enfler enfler enfler, mais heureusement Bruce Willis arriverait, réglerait ça, peu importe comment, et une fois de plus l’Amérique aurait sauvé le monde. » Je vous y verrais bien, moi, dans ce film, Monsieur Nosferatu, pris dans cette ronde infernale, et vous savez, votre créateur a fait carrière, là-bas, en « Amérique ».

Il vomit. « Effets secondaires notables », notai-je.

Devant ce patient résistant aux traitements proposés, je jouai ma dernière carte, la même que joue toujours la mère du héros du Discours quand celui-ci présente une faiblesse, fût-elle digestive ou psychologique : un bon verre de jus d’orange.

Monsieur Nosferatu disparut comme il était arrivé, sans passer par la porte et dans une volute de fumée.

Peu enclines à la circonspection, mes consœurs et moi-même décidâmes de nous en retourner à nos huîtres et notre vin. Tout avait disparu, avec le patient. Qui avait donc trouvé tout seul son remède. La cirrhose plutôt que la sinistrose.

Dr Katell Brestic

Ordonnances littéraires

0 commentaires