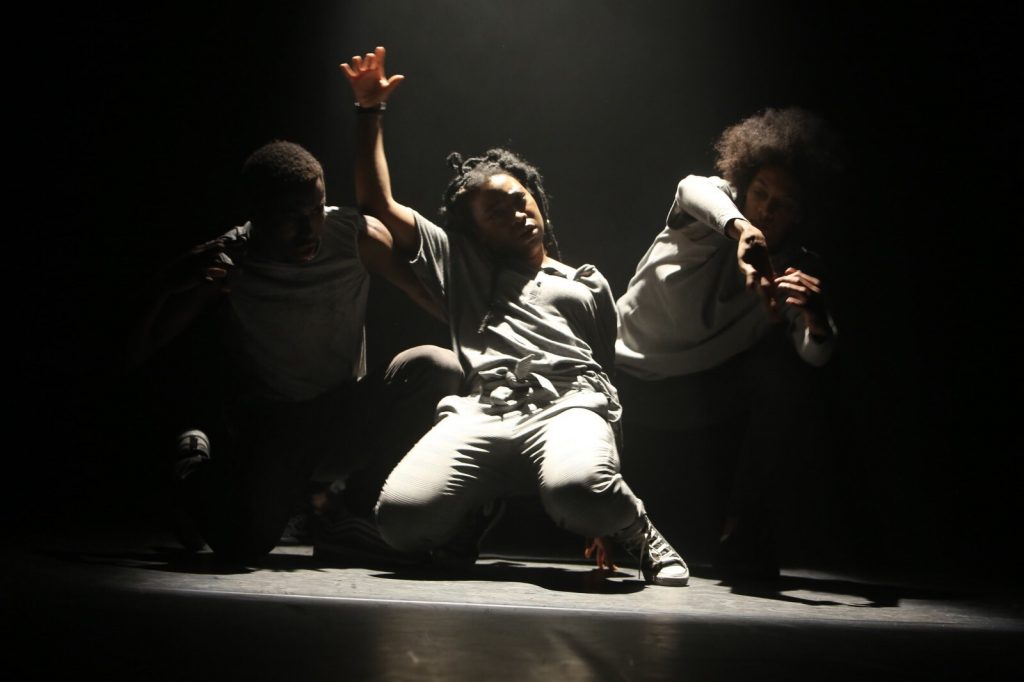

L’adieu aux FARC

Si la révolution n'est pas un dîner de gala, elle peut être une pièce de musée. En Colombie, l'un des principaux campements des FARC a été transformé par l'armée, après les accords de paix, en lieu de mémoire. Des soldats y jouent le rôle des guérilleros, d'autres celui des otages. C'est le point de départ de La Despedida, le spectacle de Rolf et Heidi Abderhalden, fondateurs du Mapa Teatro de Bogota, qui clôt une trilogie consacrée à la violence dans leur pays. (Lire l'article)

Yung Jake, interactif passif

C'était au printemps dernier, consultant le site redshoes (“red shoes | SOME SHOES est une structure de production et de diffusion d’oeuvres contemporaines”) : les “news” de l'automne 2014 y étaient encore affichées. Rétrovision. Ne lisant pas plus loin que la première photo, on s'arrête sur celle de Yung Jake, jeune rappeur américain dont est donné en lien un clip vidéo étonnant, Embedded. Yung Jake est aussi un artiste digital sorti de CalArts, qui au lieu de glorifier la bimbeloterie technologique la rend pitoyable, la renvoie à son ineptie. (Lire la suite)

L’or du Brésil

Dès le tout début du XVIIIe siècle, il est de notoriété publique, à Naples, que le fils d'Alessandro Scarlatti, Domenico, touche le clavecin mieux que personne. Alessandro le premier, qui écrit que son fils est un aigle qui doit déployer ses ailes. L'aiglon ira donc à Venise puis à Rome, où il servira la princesse de Pologne, puis au Vatican, qui a gardé trace de son passage en tant que maître de chapelle. Il se fait d'autres relations à l'académie d'Arcadie, hébergée par le cardinal Ottoboni, futur pape. L'un des membres de ce club très select est le roi Jean V de Portugal, immensément riche de l'or et des diamants du Brésil, qui désire s'attacher les services de Scarlatti junior, 34 ans, pour sa cour de Lisbonne qu'il veut la plus illuminée d'Europe. (Lire l'article)

Éparse pour Nadine Morano

En ce début d’année 2018, le service de médecine littéraire rouvre ses portes après quelques mois d’inactivité, et force est de constater que le cas de celle qui a été notre première patiente est loin d’être réglé. Morano, c’est du lourd, de l’épais, du sérieux. N’empêche, nous n’avons pas vocation à ne soigner que les petits bobos, la médecine de confort n’est pas forcément à dénigrer mais les pathologies lourdes exigent toute notre attention. Nous avons donc décidé de reprendre le cas de cette patiente bien connue de nos lecteurs. (Lire l'article)

L’imaginaire turbine à Saint-Étienne

La 10e Biennale de design, produite par cette ville en mutation, trime sur les « Mutations du travail ». Terminée la division équilibrée entre temps de labeur, loisirs et sommeil, le boulot s'immisce partout. Robots, plateformes collaboratives, domicile connecté au bureau, coworking, micro boulots, les jobs se transforment sous nos yeux, le design avec. L'exposition, telle un flux digital continu, traque toutes les effets du « digital labor ». Serons-nous des post humains robots, des adeptes des Tiers Lieux collectifs, ou complètement libérés du labeur ? (Lire l'article)

Le labo Dromesko

À qui n’a jamais assisté à un spectacle de la compagnie Dromesko, il ne faudrait rien dire sinon d’aller y voir, et pour les Parisiens ça tombe plutôt bien : la dernière création, Le jour du grand jour, est actuellement à l’affiche du Montfort avant d’être à celle du 104 en février. C’est parfois drôle, souvent émouvant, toujours juste. Chacune des scènes s’apparente au développement d’une photo. L’image reste longtemps dans le bain, car le temps de Dromesko prend son temps. Ce mélange de burlesque et de poésie fait monter progressivement chez le spectateur un mélange d’émotions dont il se demande laquelle est la bonne. La chute est rarement celle que l’on avait anticipée. Donc voilà, allez-y, vous ne le regretterez pas. (Lire la suite)

Bons baisers de Nouvelle-Zemble

Le nom de ce longiligne archipel, situé bien au-delà du cercle polaire, signifie la "Nouvelle Terre". Mais son destin tragique l’éloigne de toute espèce de virginité boréale pour la rapprocher plutôt des terres quasi-mortes, empoisonnées par le rayonnement nucléaire, de celles ayant échappé de peu à la vitrification.

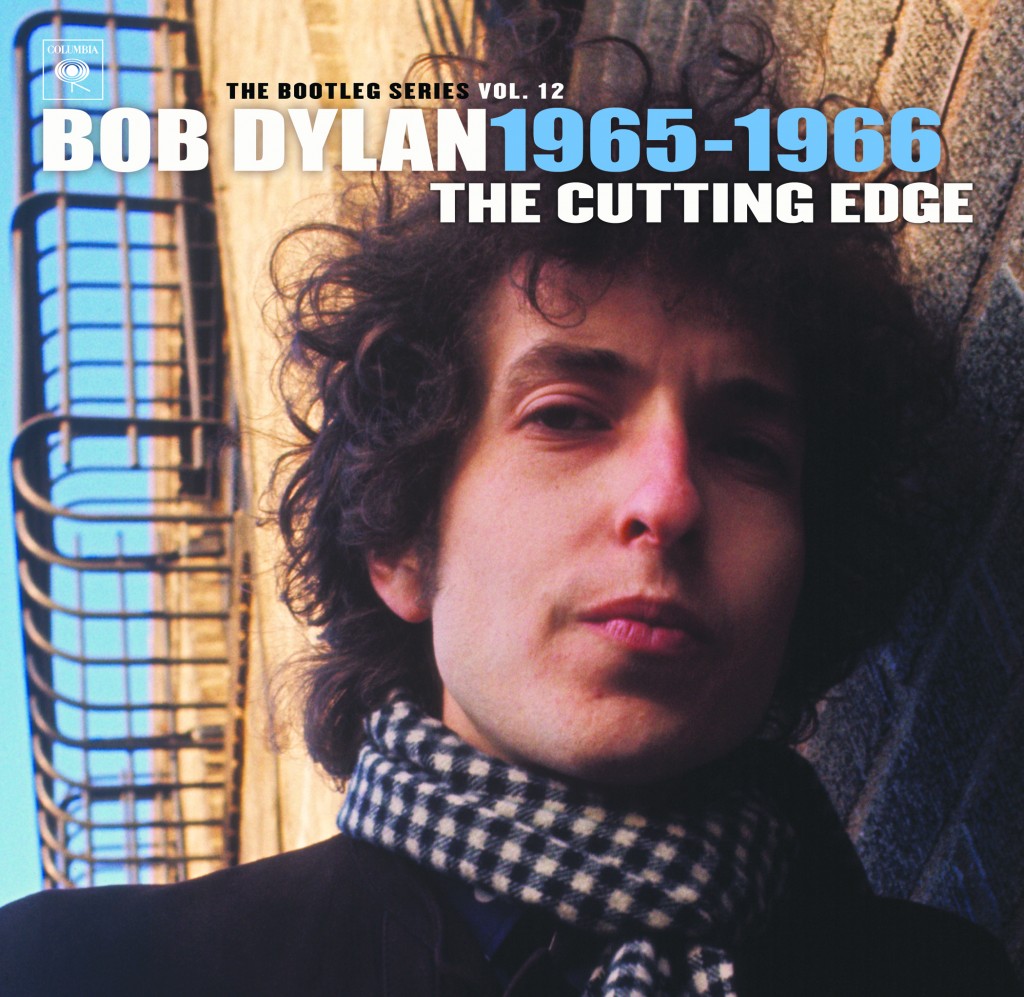

Marathon Dylan

Il faut être sacrément fan pour s'avaler les six CD de Cutting Edge (1965-1966), le douzième volume des Bootleg Series de Bob Dylan. Un marathon studio qu'on aime ou qu'on déteste. En dehors des différentes versions d'un même titre que Dylan n'hésitera pas à reproduire lors de ses tournées, guidé par sa tendance à ne jamais vouloir jouer un morceau deux fois de la même façon, on assiste dans ce recueil – riche en documents et photos – à l'évolution, prises après prises, de compositions qui ont révolutionné le rock des années 60. (Lire la suite)

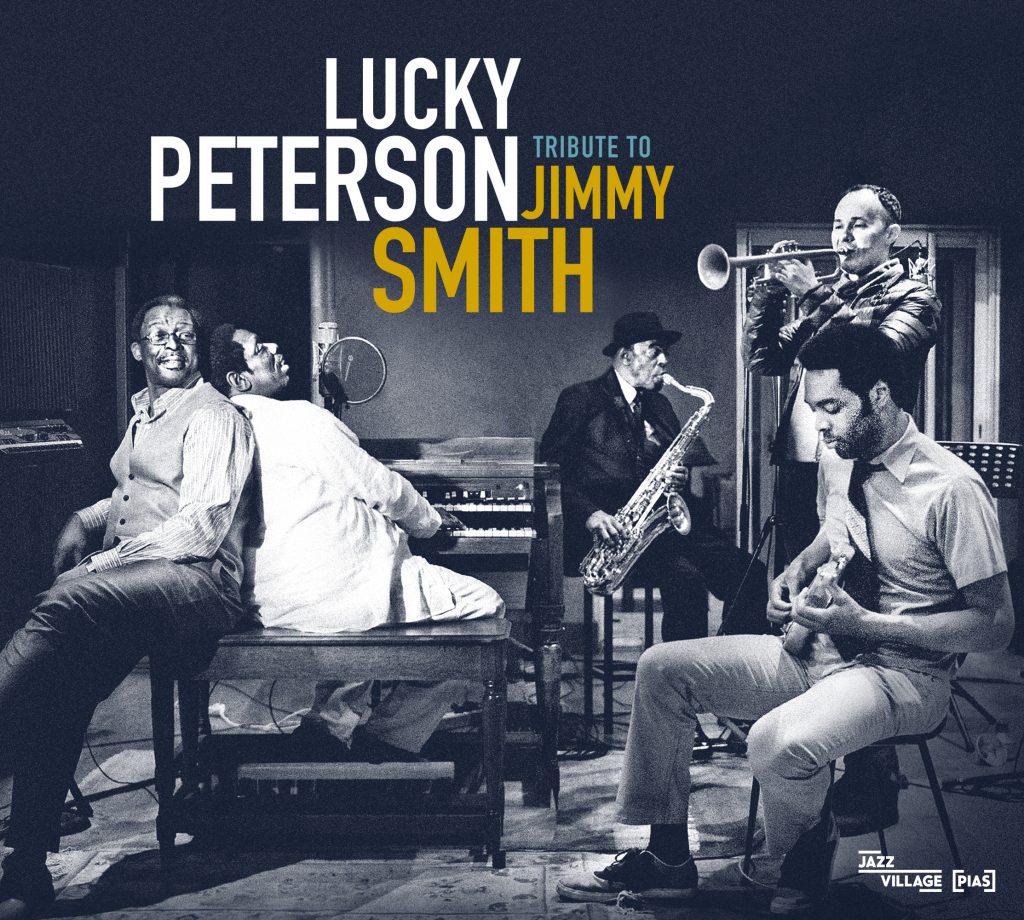

Lucky Peterson, en souvenir de Jimmy Smith

Pour les nostalgiques de Jimmy Smith, voici un album hommage qu'un de ses élèves s'était promis d'enregistrer depuis la disparition de son maître il y a douze ans. Lucky Peterson célèbre fidèlement son mentor, jusqu'au graphisme de la pochette qui rappelle clairement les classiques de Jazz “Blue Note”. (Lire l'article)

Une taupe dans une maison de retraite

La cinéaste chilienne Maite Alberdi mène l'enquête dans une maison de retraite. Un documentaire sur le troisième âge, très politique, qui mêle les genres cinématographiques.

Rachel Elliott pour Christine Boutin

Christine Boutin twitte beaucoup. Trop. Madame Boutin, il va falloir penser à lâcher votre téléphone, à réfléchir un peu avant avant de réagir à tout et à n’importe quoi tout le temps. Prenez du recul. Passez donc à la lecture, la lecture de livres. Aérez-vous l’esprit, lisez un roman, comme celui de Rachel Elliott, paru récemment en France, Murmures dans un mégaphone (Rivages, traduit par Mathilde Bach). C’est un roman anglais : les personnages boivent, avec application et constance, du thé, beaucoup de thé, à tout âge et à tout moment de la journée. Et ils passent leur vie les yeux rivés sur leur portable. (Lire l'article)

Amer et Colette, d’amour et d’exil

Dans Amer M. et Colette B., un diptyque écrit et mis en scène par Joséphine Serre au théâtre de la Colline, deux vies se déploient entre Paris et Alger et entre grande et petite histoire, sur tous les tons et à tous les temps.

Grand blond avec pantomime

Au Théâtre de l'Atelier à Paris, Pierre Richard interprète Monsieur X, un vieux peintre montmartrois. Un spectacle sans parole et sur un fil, ponctué de gags sonores et de surprises visuelles sur fond de poésie surréaliste. Léger mais non sans charme.

Paysages de danse à Liège

Pour sa 7e édition, le festival Pays de danses proposé par le Théâtre de Liège (Belgique) éclaire plein feux l’Afrique du Sud post apartheid. La manifestation collabore pour cette occasion avec les centres culturels voisins et n’oublie pas les créations de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Une opportunité pour visiter le nouveau théâtre (si ce n’est déjà fait) inauguré en 2013, une merveille architecturale en plein centre ville. Au programme du festival notamment : Essensure, de la compagnie Be Fries, un trio en devenir. (Lire l'article)

L’Odyssée, chant XII, pour les électeurs de Mélenchon coincés entre Charybde et Scylla

Comme vous, comme Ulysse, écrit le Dr Rabau, je suis un peu affolée. Comme vous, comme Ulysse, je vais tenter de passer dimanche par la route des deux monstres et de perdre le moins de femmes et d’hommes possible avec mon bulletin si petit quand je le compare à l’aboyeuse et à l’engloutisseur. Ce médicament commence au moment où Circé donne des consignes de vote à Ulysse, sous couvert de lui indiquer la route à prendre pour rentrer à Ithaque. (Lire l'article)

Molitor-Auteuil, Modulor et sport en serre

Dans Molitor, il y a or, comme le jaune du mobilier urbain. Or comme Modulor, ce système de proportions fondé sur le nombre d'or et le corps masculin adopté par Le Corbusier... Hasard ou pas, c'est au 24, rue Nungesser-et-Coli que l'architecte réalise avec son cousin Jeanneret son seul immeuble de rapport, le 24 N.C...

Miss Serbia, à miroir de rire

Si elle s'amuse, comme la plupart de ses consœurs, à dévoiler ce que la société demande aux femmes d'occulter (elles pètent, rotent, font des commentaires sur le “boule” des mecs), Miss Serbia est une des rares sur Vine qui s'amuse à imiter les garçons. Et le fait de pouvoir tout imiter, de modifier son regard, sa moue, etc. à volonté, semble lui prouver la plasticité de l'identité humaine. Le rire vient toujours ici d'un décollement critique : quand on s'aperçoit que ce qu'on croyait naturel, inévitable, est en réalité partiellement fabriqué. Miss Serbia adore du coup analyser le désir, la jalousie, le dégoût, et leurs contradictions. (Lire la suite)

7 de plus à emporter SVP

Gregg Ellis, Séries Photographiques. Saison 2, épisode 1